上一篇文章談到進入日本市場 (尤其是第一次),考慮資源跟風險之下,最好先找「別人做」(日本代理商),但如果找不到,現在多了「自己做」的選項。而在討論可以怎麼「自己做」前,要先確認想要進入日本市場的「什麼通路」以及想要採取什麼「行銷(集客)策略」。

日本通路:「線下」、「線上」或「組合式」?

首先,通路的選擇是「線下」跟「線上」的兩種。

可以的話,當然是兩個都做 (或者兩個都嘗試)。但如果要選一個的話,主要需要看產品的類別,跟這個類別消費者的購買習性。

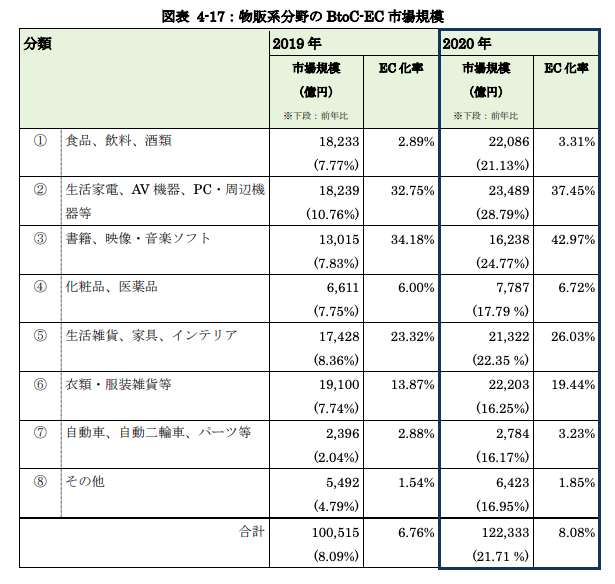

先前文章有討論日本零售業各個類別的電商浸透率可以作為參考。(下表)

線下通路

舉例來說,食品類別的電商浸透率只有3.31%。(只有3.31%的購買是在線上進行,96.69%是在線下進行) 如果是做食品類別的團隊或公司,那進入日本市場最好朝如何打入線下的通路進行。其他像是化粧品・醫藥品的電商浸透率是6.72%、汽機車零件是3.23%,都是以線下通路為主的類別。

線下通路

相較之下,書籍・動畫・音樂或是生活家電的類別(電商浸透率是42.97%及37.45%),而且趨勢都呈程由線下轉線上的成長趨勢,做這些類別的團隊,可以選擇把經營資源多放在「線上」通路。其他像是生活雜貨、衣服・服裝雜貨是26.03%及19.44%,也都是可以考慮以「線上」通路為主的類別。

組合式通路

如果是「自己做」的話,當然考慮團隊的資源,就算是電商浸透率偏低的類別還是可能從線上通路開始著手。(對剛起步的團隊來說,就算是1%(約1200億日幣)的浸透率都是夠大的市場了)

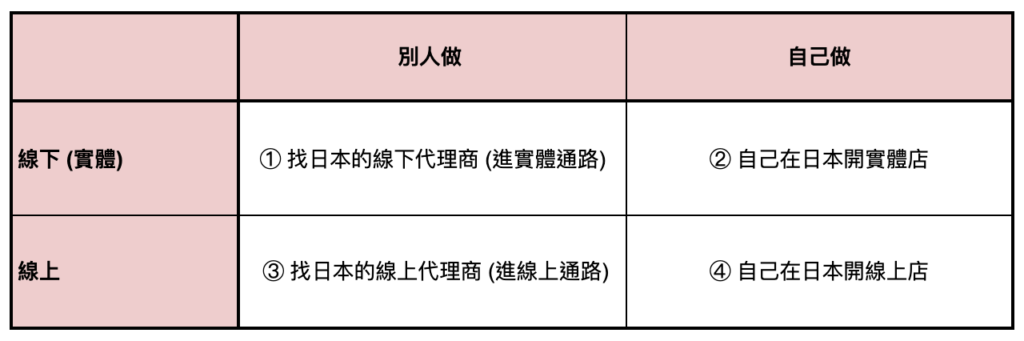

另外,再把上一篇討論的「別人做 vs 自己做」的因素拿到這裡作綜合討論,你選擇的通路有可能是個幾個型式的組合。

(因為日本代理商的強項不同,通常是實體通路強的,過去來說多把資源放在開發與維持實體通路的關係,所以對線上通路的操作就比較弱。反向來說,對線上通路強的 (通常是比較新的代理),在實體通路方面的連結就比較弱)

所以如果線上線下通路都想開發的團隊,也有可能考慮不只一個選項,例如①+④,或者是②+③。

目前看起來比較多的是①+④,透過日本代理商來進入日本實體通路,然後自己跨境經營線上店。

日本行銷:「SEO」、「SNS」或「PPC」?

第二件要思考的事情是行銷(集客)的主要方式。不論是線上或線下通路,都需要行銷來開始銷售 (或者可以說行銷才是真正的開始),甚至是透過日本代理商建立通路,都有可能要自己來做行銷,開拓日本市場。

這邊是以團隊可以從台灣「自己做」的角度出發,所以主要以線上的行銷策略作討論。線上行銷的選項,分成下面的五類。按照團隊產品的屬性,選擇 1-2項最主要(而且可持續性)的行銷手段。(最後基本上是全部都會做)

– SEO

– PR

– SNS

– KOL

– PPC (廣告)

感覺這部分還沒有辦法整理出一個邏輯…但過去經驗是如果產品本身是

1. 解決問題型、會有人搜關鍵字、產品本身有故事、有內容、銷售後可持續與消費者互動的,這會適合SEO。

2. 雖然不一定解決問題、但有了會開心型、會有人想分享、產品本身有很多照片、一直出新產品,這會適合SNS。

3. (廣告似乎沒有一個產品類別) 以效益來說的話,中低單價、持續購買型的產品,會適合PPC(廣告)

PR (請線上媒體作內容) 算是SEO跟SNS的中間;而KOL (Youtuber之類)算是SNS跟PPC的中間。

(這部分可能有更多的觀察會再來重新整理,或者有團隊有好的見解也可以分享)

所以整體來說,如果今天必須要「自己做」來進入日本市場,需要確定做通路是「線上」或「線下」(或者是組合型),以及要用哪一種行銷策略 (SEO/SNS/PPC)後,下一篇可以來討論要怎麼「自己做」。

更多的日本市場文章,請訂閱Japan Insider電子報。也歡迎追蹤Japan Insider 的FB,或是在下面留言與我們討論!